Und berührt viele Bildungsbereiche

Die Sommerferien sind vorbei und vielleicht hat dein Kind, so wie ganz viele andere, seine ersten Tage in der Spielgruppe, dem Kindergarten, der Basisstufe oder der ersten Klasse hinter sich. Eine aufregende Zeit, die mit viel Freude und Neugier aber auch mit Unsicherheiten oder sogar Ängsten verbunden ist. Wie schön, wenn dein Kind dann ganz viel Zeit mit Spielen verbringen darf. Bekannte Spielsituationen vermitteln ihm Sicherheit und Geborgenheit. Sie geben deinem Kind auch die Möglichkeit, seine Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke zu verarbeiten. So ist es für dein Kind unheimlich hilfreich, wenn es nach dem Kindergarten oder der Spielgruppe nicht Nachmittage voller Programm hat, sondern möglichst oft Zeit und Raum für selbstbestimmtes freies Spiel bekommt. Aber auch in der Grundschule gehört Spielen zum ganzheitlichen Lernen dazu und benötigt dein Schulkind ungeplante Freizeit, die es mit selbstbestimmtem Spiel verbringen darf.

Leider beobachte ich immer wieder, dass für Schulkinder oft nur noch ganz wenig Zeit für Spiel vorhanden ist. Dieser Umstand macht mich betroffen, denn Spiel hat viele wertvolle Lerneffekte. Warum Spielen aus meiner Sicht nicht nur für Kleinkinder, sondern auch für ältere Kinder bedeutsam ist, möchte ich dir in diesem Artikel näherbringen. Dies ist wieder einmal ein etwas längerer Artikel geworden. Wenn er dir zu lang erscheint, kannst du gut auch einfach nur einzelne Kapitel lesen.

Schulen orientieren sich an Fachbereichslehrplänen. Der Kompetenzerwerb wird nach Fachbereichen strukturiert und beschrieben. So wird mit dem Eintritt in die erste Klasse auch die Unterrichtszeit meist in verschiedene Lektionen und nach Fachbereichen eingeteilt. Dadurch ergibt sich für Erwachsene das Empfinden, dass ab diesem Moment nun gelernt und nicht mehr gespielt wird. Aber es ist falsch, Bildungsbereiche von Spiel zu entkoppeln. Denn Spielen ist Lernen auf allen Ebenen und es berührt viele verschiedene Bildungsbereiche.

Gerne möchte ich dir in folgenden Kapiteln aufzeigen mit welchen Bildungsbereichen sich dein Kind intensiv auseinandersetzt, wenn es spielt:

Fantasievoll-kreativer Bildungsbereich

Sensomotorischer Bildungsbereich

Emotionaler Bildungsbereich

Sozialer Bildungsbereich

Kognitiver Bildungsbereich

Sprachlich-kommunikativer Bildungsbereich

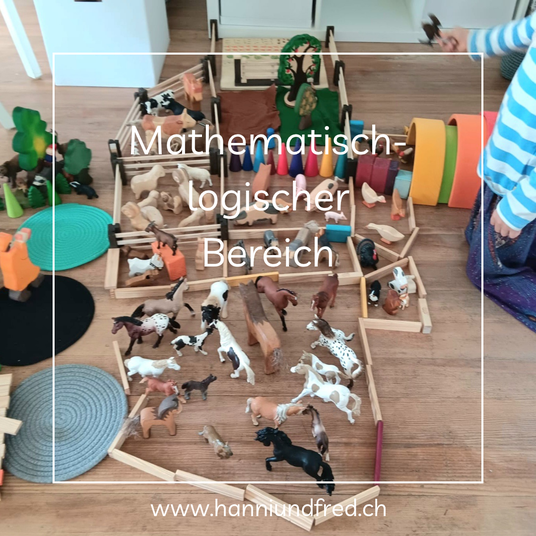

Mathematisch-logischer Bildungsbereich

Naturwissenschaftlicher Bildungsbereich

Fantasievoll-kreativer Bildungsbereich

Wie gerne habe ich als Kind gebastelt. Stundenlang, ja Tage lang, habe ich aus Toilettenpapier-Rollen Figuren gebastelt, verziert mit Spitze, Bändern, Filz und Farben. Bis ich ein ganzes Kartonschloss mit Figuren ausstaffieren konnte. Oft wusste ich zu Beginn noch nicht, was für eine Figur es werden sollte. Und immer wieder kam ich an den Punkt, an dem ich ausprobieren musste, wie ich diese spezielle Krone nun herstellen soll oder wie der Wachmann sein Schwert halten kann. Aber immer kam ich auf neue Ideen und war jeweils glücklich mit dem Ergebnis. Ich habe viel in meiner Umwelt beobachtet und aufgesogen, was mir dann Ideen für neue Bastel– und Spielprojekte gab.

Kinder sind von sich aus neugierig, diese Neugierde führt dein Kind auch zu Kreativität. So geht ein Kind eine Fragestellung anders an als Erwachsene. Du hast sicherlich schon beobachtet, wie dein Kind bei einer Problemstellung einfach mal ausprobiert, vom Thema abschweift, Lösungswege wieder verwirft und neue Theorien entwickelt und diese wieder ausprobiert – so wie ich das bei meinen Kartonrollenfiguren gemacht habe. Und genau so funktioniert auch Spiel. Die Suche nach Lösungen ist ein wesentlicher Teil des Spiels und somit auch aktive Weltaneignung. Auch wenn die Lösungsstrategien deiner Ansicht nach komisch wirken, verbessere dein Kind nicht, sogar wenn der Lösungsweg nicht den gewünschten Erfolg hat. Dein Kind wird es wieder versuchen, neue kreative Wege finden – denn es kann ausgezeichnet neue Gedankengänge knüpfen oder Sachen in Zusammenhänge bringen, die für dich vielleicht nichts miteinander zu tun haben. Im Spiel denkt dein Kind nicht gradlinig und vorgegeben, sondern es kann fantasievoll um die Ecke denken, was ihm zu neuartigen Lösungen verhilft.

Kinder haben einen starken Gestaltungswillen und eine grosse Schöpfungsgabe. Es tut deinem Kind gut, wenn es selbst Ideen entwickeln, Spuren hinterlassen und selbstbestimmt handeln kann – dies macht den Reichtum kindlicher Fantasie aus. Wenn wir als Erwachsene jedoch einen reduzierten Kreativitätsbegriff haben, der sich auf «genau schreiben», «schön ausmalen», oder «hübsch basteln» beschränkt, erlischt das Kreativitätspotential des Kindes. Spielerisches Lernen ermöglicht es also deinem Kind, seine Neugierde auszuleben, kreativ zu sein und neue Erfahrungen zu sammeln, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. Wenn dir das bewusst ist und du in diesem Sinne deinem Kind zugewandt bist, dann kann seine Fantasie erblühen und zum Leben erwachen. Wichtig ist, denke ich, dass du deinem Kind möglichst viel Freiräume für das Ausleben seiner Gedanken und Ideen lässt. Und ja sogar auch, wenn es sich um neu gelernte Buchstaben oder Zahlen handelt.

Sensomotorischer Bildungsbereich

Kinder sitzen nicht gerne lange still, sie haben einen natürlichen Bewegungsdrang. In keiner anderen Lebenszeit spielt Bewegung eine so grosse Rolle wie in der Kindheit. Das kennst du sicher von deinem eigenen Kind, das nicht so lange wie die Grossen am Esstisch sitzen mag oder beim Einkaufen als Superheld durch die Gänge flitzt, anstatt ruhig neben dir herzugehen.

Spielen bedeutet für dein Kind auch immer in Bewegung zu sein. Ausserdem nimmt dein Kind seine Umgebung im Spiel mit allen Sinnen wahr – die sinnliche Wahrnehmung ist der Zugang zur Welt. Man weiss aus der Wissenschaft, dass die Entwicklung von Denkstrukturen und Wahrnehmungsleistungen eng mit der Motorik verbunden sind. Möglichst viele Bewegungserfahrungen und viele Sinneseindrücke machen zu können, ist also für die kindliche Entwicklung enorm wichtig. Die Neurowissenschaft erklärt, dass durch Bewegung und Sinneseindrücke die Bildung von neuen Synapsen ausgelöst wird. Je komplexer solche Synapsenverbindungen sind, umso mehr Reize gelangen durch Bewegung und Sinnesorgane ins Gehirn und umso intelligenter ist ein Mensch. Also kann man salopp sagen: Bewegung macht schlau. Deshalb benötigen auch Kinder in der Grundschule noch viel Zeit für Spiel, da sie sich im freien selbstgewählten Spiel viel und oft komplex bewegen und dies hilft ihnen, den Unterrichtsstoff einfacher zu erlernen und zu verarbeiten.

Ein weiterer Vorteil von häufigen Bewegungspielen ist, dass Bewegung Wohlbefinden schafft. Motorikspiele helfen deinem Kind, Stress abzubauen, sie führen zu Ausgeglichenheit und lösen Anspannungen. Lasse darum dein Kind, auch wenn es schon in der Schule ist, sich viel bewegen. Gib ihm aber auch Raum für frei bestimmtes Bewegungsspiel und nicht nur für Fussballtraining und Ballett.

Emotionaler Bildungsbereich

Du siehst es, wenn du deinem Kind beim Spielen zuschaust: Spielen ist Ausdruck purer Lebensfreude und kindlicher Lebendigkeit. Du siehst strahlende Augen und rote Wangen, wenn dein Kind als Zwerg im Wald seine kleine Zwergenhütte aufbaut, oder du siehst lachende Gesichter, wenn dein Kind mit Freunden in der Stuhl- und Sofarakete durchs Weltall fliegt.

Zufriedene Spielfreude ist mit Lernfreude gleichzusetzen. Wenn dein Kind eine tolle Spielsituation für sich allein oder mit anderen Kindern erleben kann, dann schüttet es ganz viel Dopamin, das sogenannte Glückshormon, aus und fühlt sich rundum wohl und zufrieden. Auch bietet freies selbstbestimmtes Spiel deinem Kind nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, Erfahrungen, Gedanken, Gefühle, Erlebnisse, Ängste oder Wünsche auszudrücken, auszuleben oder zu verarbeiten. Wie ich schon in anderen Artikeln beschrieben habe, gestalten Kinder im Spiel ihre eigene Welt, in der sie ihre Bedürfnisse befriedigen und Probleme kreativ lösen können. So hat Spielen für dein Kind tatsächlich eine psychohygienische Funktion. Ein afrikanisches Sprichwort bringt es auf den Punkt: « Zwischen Lachen und Spielen werden Seelen gesund.»

Ausserdem kann dein Kind im selbstbestimmten Spiel – anders als in Situationen, in welchen vorgegebene Leistungen von deinem Kind erwartet werden - eine Balance zwischen Unter– und Überforderung finden. Denn es setzt sich selbst die Anforderung im selbstbestimmten Spiel meist gerade so, dass sie Ansporn ist und mit angenehmer Anstrengung erreicht werden kann. Dadurch fühlt sich dein Kind in sich bestärkt und belohnt. Der Erfolg beim Erreichen von seinen selbstgesteckten Zielen, wie auch die von ihm erlebte Selbstwirksamkeit, sind dann wiederum Ansporn für weitere Aktivitäten auf einem höheren Niveau. Spielen führt also zu anregender Anspannung und angenehmer Entspannung und beides ist für die Entwicklung deines Kindes wichtig. So kann auch dein Grundschulkind durch Spielen seine selbstgesteckten Ziele ständig erweitern, was ihm beim Erlernen des Schulstoffes von grosser Hilfe ist.

Sozialer Bildungsbereich

Ich erinnere mich gut daran, wie ich mich mit meinen Freundinnen und Freunden traf und wir uns überlegten, was wir wohl zusammen spielen möchten. Manchmal hatten wir schon vor dem Treffen in der Schule ausgemacht, was wir spielen wollen, manchmal war uns erst ein wenig langweilig, bis uns dann die tollsten Spielideen kamen und daraus oft nachmittagsfüllende Spiele wurden. Wir studierten Zirkusvorstellungen ein oder malten Bilder für eine Kunstausstellung, erfanden Geschichten oder erlebten wilde Abenteuer im Zauberwald. Auch meine eigenen Kinder spielten solche Spiele mit anderen Kindern und kamen jeweils sehr glücklich und zufrieden nach Hause.

Sind Kinder in der Lage, eigenständig Spielgruppen zu bilden, können sie gemeinsam ihre eigenen Spielideen umsetzen. Die Kindergruppe muss dazu gemeinsame Regeln aushandeln, sie einhalten und gegebenenfalls verändern. Wenn Konflikte im Spiel auftreten, müssen sie ausgetragen, bewältigt und gelöst werden oder es müssen Kompromisse gefunden werden. Ausserdem lernen die Kinder in solchen selbstbestimmten Spielgruppen, dass es stärkere und schwächere, jüngere und ältere Kinder gibt, dass es Mädchen und Jungen gibt und dass es Kinder mit verschiedenen kulturellen Hintergründen gibt. Dadurch lernen Kinder auch, dass es Sinn machen kann, sich zugunsten der Spielpartner*innen zurückzunehmen und dass sich ihr gemeinsames Spiel dadurch überhaupt entwickeln kann.

Darf dein Kind in selbstbestimmten Spielgruppen frei spielen, so eröffnet sich ihm ein wichtiges soziales Lernfeld. Über die Reaktionen der anderen Kinder, wie ein nettes einladendes Lächeln oder aber ein grobes Wegschubsen, erfährt dein Kind nämlich auch ganz viel über sich selbst. Kinder geben einander unmittelbar und unverfälscht Rückmeldungen auf Verhalten. Und so lernt dein Kind viel über sein eigenes Verhalten, seine Kompetenzen, Emotionen oder Wünsche und kann so ein Selbstbild von sich entwickeln.

Beim Spiel mit anderen Kindern bekommt dein Kind ausserdem Impulse für seine Entwicklung – denn es gibt immer ein Kind, das mehr kann als es selbst. Spielkompetentere Kinder sind ein Vorbild deines Kindes und es eifert ihnen freudig nach. Dadurch kann dein Kind selbst neue Kompetenzen entwickeln und bekommt so Anerkennung innerhalb der Spielgruppe. Durch mehr Spielkompetenz wird dein Kind dann seinerseits zum Vorbild für kleinere Kinder oder neue Spielpartner*innen. In der selbstorganisierten Spielgruppe findet dein Kind also ein, wie ich finde, ganz wichtiges Lernfeld für soziale Zugehörigkeit, gegenseitige Unterstützung und gegenseitiges voneinander lernen.

Was ich interessant finde und darum nicht unerwähnt lassen möchte, ist die Tatsache, dass die frühesten Spielerfahrungen deines Kindes viel zu seiner Spielkompetenz beitragen. Diese frühesten Spielerfahrungen sammelt dein Kind mit dir. Aus diesen Eltern–Kind-Spielen entwickelt dein Kind dann nämlich die Fähigkeit mit anderen Kindern zu spielen. Die Wissenschaft sagt, dass je besser die Qualität und je höher die Quantität des Eltern-Kind-Spiels sind, desto besser sind Qualität und Häufigkeit des kindlichen Sozialspiels. Ist das nicht auch ein guter Grund, häufig und zugewandt mit deinem Kind zu spielen?

Kognitiver Bildungsbereich

Wenn ich meinem kleinsten Enkel zuschaue, wie er zum Beispiel einen kleinen Ball, den er noch nicht kennt, ausführlich betrachtet, berührt und in den Mund nimmt, bin ich begeistert, mit wieviel Hingabe und Ausdauer er seine neuen Erfahrungen und wie viel Freude ihm das Erkunden des neuen Spielballs macht. Und diese Neugierde bleibt Kindern erhalten! Dein Kind möchte den Dingen auf den Grund gehen, die Beschaffenheit von verschiedenen Materialien kennen und deren Eigenschaften verstehen.

Deshalb ist es unermüdlich am Ausprobieren, Erforschen und Erkunden. Im freien Spiel lernt dein Kind auch die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung – wie zum Beispiel, dass der Ball davon rollt, wenn es ihn auf den Boden fallen lässt, der Bauklotz jedoch einfach liegen bleibt. Es lernt: was rund ist kann rollen, was eckig ist nicht. Diese gewonnenen Erfahrungen werden zu Begriffen, die eine sogenannte innere Abbildung der Welt ergeben. Da Spielen unerschöpflich viele Variationen hat, kann dein Kind immer mehr Flexibilität in seinem Denken entwickeln und immer mehr Erfahrungen verinnerlichen.

Je älter nun ein Kind wird, um so mehr löst sich sein Denken von der sinnlichen Wahrnehmung und dem praktischen Handeln. Wenn dein Kind Gegenstände zweckentfremden kann, also zum Beispiel spielt, dass der Ast ein Zauberstab ist, lernt es sich von der Realität zu befreien. Auch Rollenspiele verhelfen deinem Kind zu abstraktem Denken. Denn es benötigt bereits viel Denkleistung, wenn sich Kinder im gemeinsamen Spiel absprechen müssen: «du wärst jetzt die Hexe und du würdest in diesem Eimer, der wäre der Kochtopf, eine Suppe kochen. Und ich wäre dann der mutige Prinz, der der Hexe das Zauberbuch stiehlt.» Durch solche Spiele wird automatisch das abstrakte Denken gefördert. Abstraktes Denken ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um später Naturwissenschaften und Sprachen zu lernen.

Sprachlich-kommunikativer Bildungsbereich

Für uns Menschen ist Sprache ein sehr persönliches Ausdrucksmittel, um sich mitzuteilen, sich die Welt anzueignen und mit andern in Kontakt zu treten. Schon Babys brabbeln vor sich hin, wenn sie spielen, oder quietschen, wenn sie gekitzelt werden, und können grunzende Laute von sich geben, wenn ihnen etwas nicht passt. Später kommen einzelne Worte dazu, dann Zwei-Wort-Sätze, später einfache Sätze und danach wird der Sprachgebrauch immer komplexer. Wenn dein Kind im Spiel versunken vor sich her murmelt, ist es ganz bei sich. Diese Form der inneren Zwiesprache ist für dein Kind ein wichtiges Hilfsmittel, um Gedanken zu ordnen und auch um seine Handlungen zu steuern.

Generell ist Spielen immer auch eine Sprachlernsituation. Dein Kind will im selbstbestimmten freien Spiel seine Gedanken, Wünsche, Ideen und Gefühle ausdrücken und verbalisieren. Und je präziser es seine Anliegen formulieren kann, um so vielfältiger und umso differenzierter sind die Spielhandlungen deines Kindes. Die Basis für Sprechen und Denken ist nach der Wissenschaft selbsttätiges Handeln, welches in soziale Kontexte eingebettet ist. Somit ist Spielen für dein Kind eine Grundlage für seine sprachlich-interaktive Auseinandersetzung mit der Umwelt.

Spannend finde ich, dass Kinder im Spiel nicht nur eindimensional kommunizieren. Sie sind immer auch auf der Meta-Ebene miteinander im Gespräch, denn sie verhandeln Spielregeln, klären, wer welche Rolle auf welche Art übernehmen soll, regeln die Bedeutung funktionsoffener Materialien (diese Rindenstücke wären unsere Teller und das Moos wäre unser Essen, ist gut?) und natürlich auch, wie der weitere Spielverlauf sein soll. So ist es eigentlich sehr beeindruckend, wie Kinder in einer selbstbestimmten Spielsituation und in einer eigenständig geführten Spielgruppe, beständig zwischen dem eigentlichen szenischen Spiel, der Metakommunikation und Realitätsbezügen hin und her wechseln können.

Es ist durch die Forschung bewiesen, dass Kinder ihre sprachlichen Kompetenzen am erfolgreichsten erwerben, wenn sie im positiven Kontakt mit Menschen sind, die ihnen wichtig sind, sowie bei Themen, welche ihre eigenen Interessen berühren und auch in Handlungen, die ihnen selbst Sinn ergeben. So finde ich es sehr interessant, dass freies selbstbestimmtes Spiel genau die Anforderungen erfüllt, damit dein Kind sprachliche Kompetenzen am besten aufbauen kann.

Mathematisch-logischer Bildungsbereich

Vor kurzem habe ich mit einem meiner Enkel für alle seine Holz- und Plastiktiere Gehege gebaut. Er stellte dann alle Pferde in ein Gehege. Danach hat er alle Tiere, welche Gras fressen, gesucht und in ein anderes Gehege gestellt. Und so wurden alle Tiere nach Eigenschaften in ihre Gehege sortiert. Ich fand es sehr interessant, welche Eigenschaften er sich ausdachte und wie die Tiere sortiert wurden. Später kam dann mein ältester Enkel dazu. Er fand heraus, dass es Tiere gibt, welche sowohl grasfressende Tiere als auch Tiere mit Hörnern sind. So entdeckte er, dass es Schnittmengen gibt, hat dann alle möglichen Überschneidungen gesucht und in «Schnittmengengehegen» dargestellt. Beim Mitspielen dachte ich mir, wie einfach doch der spielerische Zugang zu Mathematik ist.

Kinder sortieren für ihr Leben gerne, dabei klassifizieren sie spielerisch Gegenstände und bilden so Kategorien. Kleinere Kinder sortieren Gegenstände nach Farben oder sie suchen das kleinste Holztier und das Grösste. Ältere Kinder wollen schon komplexer sortieren, sie sortieren abstrakte geometrische Formen oder nach anspruchsvolleren Kategorien. Beim spielerischen Sortieren macht dein Kind also wichtige Grunderfahrungen der Mengenbildung.

Du hast sicher auch schon beobachtet, dass dein Kind mit dem Sortieren oft auch Reihenfolgen darstellt. Die Pferde werden vom Kleinsten zum Grössten aufgestellt. Oder die verschieden farbigen Holzperlen werden in einer wiederkehrenden Abfolge aufgefädelt. Auch hier suchen sich ältere Kinder gerne anspruchsvollere Möglichkeiten mit geometrischen Formen, die sie in einer sich wiederholenden Reihenfolge aufzeichnen oder legen.

Dein Kind ist fasziniert von Mustern. Es entdeckt Muster zum Beispiel in der Natur, in Schneeflocken, im Gartenzaun, der Spinnwebe, bei Blumenblüten, bei Schmetterlingen oder Tannenzapfen. Beim Zeichnen und Malen entstehen Mandalas, beim Bauen mit den Bauklötzen wechseln sich grosse und kleine Klötze rhythmisch ab und sogar bei Singspielen oder beim Tanzen möchte dein Kind gewisse Bewegungs- und Schrittfolgen wiederholen können. Muster stellen Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten dar und können entdeckt und als wiederholende Ordnung wahrgenommen werden. Besonders interessant sind Spiele mit Spiegeln, denn da kann dein Kind spielerisch Symmetrien entdecken und verstehen.

Wenn dein Kind in einer Kindergruppe selbstbestimmt spielt, wird es auch immer Vergleiche anstellen – es vergleicht sich mit anderen Kindern oder es vergleicht Dinge oder Phänomene untereinander. Mit unterschiedlichen Methoden wird es im Spiel Längen, Gewichte, Entfernungen, Zeit und Mengen messen und dabei die jeweiligen Eigenschaften der Dinge erfassen. Ein Luftballon ist groß, aber leicht, ein Stein ist klein, aber schwer. „Wie viele Schritte brauche ich durch einen Raum?“ Dein Kind merkt, es kommt darauf an, wie groß die Schritte sind. So kann dein Kind im Spiel Relationen herstellen und vielfältige Erfahrungen in Bezug auf seine Lebenswelt machen.

Auch Zahlen finden schon kleine Kinder interessant und viele können schon früh bis zehn zählen, ohne jedoch verstanden zu haben welche Bedeutung die Zahlen haben. Erst in der spielerisch sinnlich-konkreten Wahrnehmung werden Zahlen für dein Kind lebendig und verständlich – ohne eine solche Verknüpfung bleiben Zahlen aber leere Worte. Wenn dein Kind in Spielgruppen spielt, tauchen immer wieder Situationen auf, die einer mathematischen Lösung bedürfen wie zum Beispiel: „Wieviel von den schönen Zwergen-Glitzersteinen bekommt jedes Kind?“

Und schliesslich ist auch selbstbestimmtes freies Spiel im Raum für dein Kind enorm wichtig . Im Spiel Begriffe wie oben-unten, drüber-drunter, hoch-tief vorne-hinten, innen-aussen-zwischen oder links-rechts zu erfahren ist eine Voraussetzung, dass dein Kind räumlich denken und sich auch im abstrakten Zahlenraum bewegen kann. Also lasse dein Kind, auch wenn es schon ein Schulkind ist, Hütten und Höhlen aus Decken, Stühlen und Schachteln bauen, lass es Papier falten, auf Bäume klettern, unter Zäunen durchkriechen und sich hinter Büschen verstecken. Denn es hilft ihm, sein räumliches und abstraktes Denken spielerisch zu entwickeln und zu festigen.

Naturwissenschaftlicher Bildungsbereich

Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, hast du sicher viele Erinnerungen vom Spielen in der Natur. Gerötete Wangen von der Kälte, nasse Kleider nach einem Sommerregen und Blätter im Haar nach Versteckspielen – Spielen in der Natur hat etwas Leichtes, Befreiendes. Das Spiel draussen bietet einen Raum für Selbstbestimmung, Kreativität und Problemlösung.

Kleine Kinder erfahren Natur ganz unmittelbar und verknüpfen sie mit ihren Erlebnissen. Dein Kind findet einen ganzen Kosmsos in einer einzigen Pfütze, es staunt über Feuer, Rauch, Glut und Funken an einem Lagerfeuer, es erlebt die Kraft des Windes bei einem Herbststurm und erlebt die geladene Energie vor einem Sommergewitter. So ist Spielen in der Natur für dein Kind eine grundlegende Basis für Naturwissenschaften, denn es weckt die Neugier, den Forschergeist und die Fähigkeit zur Beobachtung und zum Experimentieren. Darf dein Kind viel in der Natur spielen, kann es Naturphänomene erleben und ein intuitives Verständnis für naturwissenschaftliche Prinzipien - wie zum Beispiel die Schwerkraft, Statik oder die Wirkung von Hebelkräften - entwickeln. Auch Wetterlagen, Tag- und Nachtrhythmus oder die Jahreszeiten, sowie das Blühen, Reifen und Verblühen und Verrotten von Pflanzen erkennt dein Kind im Spiel in der Natur und bekommt so ein Verständnis für natürliche Kreisläufe.

Es heisst, dass Naturwissenschaften Symbolsysteme, mit welchen man die Natur denken kann, bilden. Der Mensch kann im Kopf jedoch nur symbolisch repräsentieren, was er zuvor sinnlich wahrgenommen und erlebt hat. Deshalb ist es so wichtig, dass du deinem Kind häufige und vielfältige Möglichkeiten für Spiel in der Natur bieten kannst. Ausserdem finde ich es enorm wichtig, dass dein Kind diese Erfahrungen auch auf unterschiedlichste Weise symbolhaft ausdrücken kann. Also lasse es zeichnen, malen bauen und basteln und führe mit ihm Gespräche darüber, was es in der Natur erlebt und entdeckt hat.

Ich denke, dass Naturwissenschaftliche Bildung ganz stark im selbstorganisierten Spiel geschieht und nicht durch Arbeitsblätter und theoretische Erklärungen. Dein Kind die Faszination von Biologie, Physik, Geologie und Geografie erleben zu lassen, heisst, seine Neugierde zu wecken, seinen Erkundungsdrang zu fördern und seinen Entdeckergeist mit freiem selbstbestimmtem Spiel zu unterstützen.

Freies selbstbestimmtes Spiel ist auch im Vorschul- und Schulalter von grosser Bedeutung

Ich hoffe ich konnte dir aufzeigen, wie umfassend freies selbstbestimmtes Spiel dein Kind in seiner Entwicklung und im Erlernen von Kulturtechniken und Bildungsinhalten unterstützt.

Ich möchte dich einfach ermutigen, deinem Kind, auch wenn es schon in der Schule ist, ganz oft Zeit, Raum und Ruhe für selbstbestimmtes Spiel zu geben oder dies, wenn es nötig ist, ausserhalb deiner Familie auch einzufordern. Im Bewusstsein, ihm damit Grundlagen, Fähigkeiten, Kompetenzen und Freude für alles Lernen mitzugeben!

Selbstbestimmtes freies Spiel sowie spielerisches Lernen gehört in jedes Schulzimmer, jedes Kinderzimmer und ganz einfach zu jeder Kindheit dazu!

Herzliche Grüsse

Monika von hanni&fred

Monika von hanni&fred (Samstag, 30 August 2025 09:32)

Liebe Bea

Herzlichen Dank für deine schöne Rückmeldung, das freut mich ungemein!

Ganz liebe Grüsse

Monika

Bea (Samstag, 30 August 2025 06:59)

Vielen Dank für Deinen wunderbaren Artikel! Wunderbar auf den Punkt gebracht und auf keinenfalls zu lang! Ich habe ihn mit viel Neugier gelesen, da ich es Liebe wie Du solch wichtige Themen auf den Punkt bringst. Wer hat sich da noch dafür zu sagen: " die spiele ja nume!"